Aki Machida

Stanford Graduate School of Business のお申し込みはこちらです。

https://grow.stanford.edu/browse/

冒頭の写真は2024年9月に行われたBootCamp#44での12チームのうち、私が参加したNavyBlueチームとアダム先生です。日本からも企業派遣でお一人メンバーに入ってます。他はインド、台湾、サウジアラビア、シカゴから来た、全員全く見ず知らずのメンバーです。

たった4日間にもかかわらず、目の玉が飛び出る費用がかかりました。私の他に自費で来ているメンバーもいたものの、ほとんどは企業派遣で、JETRO支援による日本の学生起業家集団も来ていて、とても良い経験になりました。

45年前にHewlett・Packardの日本法人に入社以来、Stanfordは身近で遠い存在だったのに、遂にStanfordのロゴのシャツを着れるようになりました。特にStanfordBusinessのジャケットを着ているだけで、CESの会場では会話のきっかけになるなど、効果が顕著に出てきました。

デザイン思考に関してはアマゾンから本が出ていますので、ざっと内容を確認することは出来ます。

YouTubeでこの本の概要紹介もあります。

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=QjqATUHrvqk

でも、ここで言っているとおり、頭でわかっても実践が必要です。

やはり一週間かけてスタンフォード大学キャンパスでオンサイトの講義を受けに行ってください。

2000円の本の 1000倍くらいします。でも、それだけの価値はありますよ。

さて、私がここで何を勉強し、学び、発見をしたのかを書き留めます。

私は元々勉強が嫌いで、好きなトピックにはアルファ波を発して、のめり込みます。しかし、興味の沸かないものはたとえ一番前の席に座って黒板や先生を注視していても、頭では全く他のことを考えるという特技を持っています。

日本語で聞いている時は頭の中のバッファが大きいので、ハッと我に返ったときに頭の中で言われたことを巻き戻して理解する芸当は出来るものの、英語だとバッファが小さいので、聞き逃すと取り返しがつきません。

4日間まるまるこの歳で集中力を高めて参加できたことは奇跡に近いほど、面白い内容でした。

日科技連のQC基礎講座に参加すると、ブレインストーミングによる特性要因図の作成というプロセスがあります。

まず大きな解決すべき課題をヘッダーとして書き、小骨となる意見や問題点をポストイットに書いて、円卓の周りをぐるぐる順番通りに数周すると、意見のグルーピングが出来ますので、これをまとめていきます。QC的なフィッシュボーンではカレイの如く右に頭を置くフィッシュボーンにしてまとめていきます。しかし、コンピュータを使った一方向のブレインマップを使えるなら、ヒラメの如く、左に頭を置いて、右に小骨を増やします。

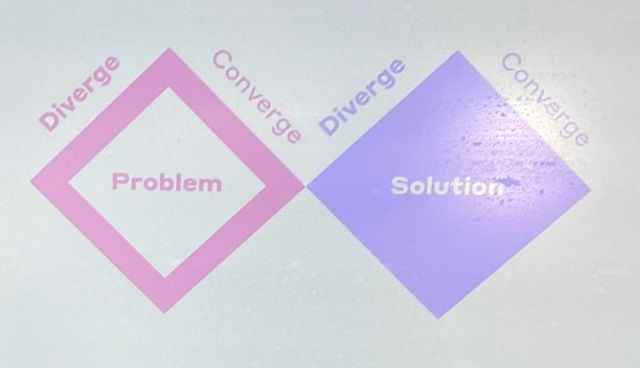

QCの達人なら、グルーピングはヒト・モノ・カネ・方法という4M (Man, Material, Money, Method) でまとめますね。工場系だと、Measurementを追加して5Mでソーティングします。これは、DesignThinkingで言う、Divergeです。小骨、孫骨、ひ孫骨まで作ります。

ここで、実証するためにスタンフォード大学内に出て、ランダムにインタビューを行います。街頭でのナンパに近いです。大学内なので、かなり皆さん協力的です。これはびっくりしました。

次が「問題の定義」です。一つの文章で端的に何がどうして問題かを表現出来るようチームでまとめ上げます。DesignThinkingで言うConvergeです。

そして、今度は解決策の模索でストーリーや仮説を出し合います。発散するので、Divergeです。

またここで、実証するためにスタンフォード大学内に出て、ランダムにインタビューを行います。問題探しの時の人はもう居ませんから、別の人に聞きます。大学内なので、本当に皆さん協力的で助かります。

次のプロセスはもうわかりますよね。「解決の定義」です。一つの文章で端的に何をどうして問題を解決しようとしているのかチームでまとめ上げます。2度目のConvergeです。

ということで、DesignThinkingは問題解決の方法を考えるプロセスなのです。

一連の作業が終わったところで、発表会です。あくまでも勉強会なので、得票が一番多かったチームに賞品が贈られます。ご自分の会社に戻って同じプロセスに取り組んでも賞品は出ないですよね。

日本のQCですと、リーダーがConvergeしてしまうのではないでしょうか。発言したくてたまらない自己主張の強いメンバーが集まっているUSの場合は、リーダーの偏見やバイアスで進めることは難しいです。

当然のことながら、試作をこしらえて、また外に聞きに行って、何回も修正がかかることはお分かりでしょう。ただし、時間の限られているBootCampではそこまでやりません。

その代わり、最終日に、d.Schoolに見学に来たツアーの参加者に課題を与えて、習ったことを教えて、解決策を導き出させるのです。つまり、この勉強会に参加したBootCamperは、それぞれの属する組織に戻って、何を学んできたのか、実践して、啓蒙するとともに、実際に問題を解決し、d.Schoolの良さを広めることで、新たな参加者を募ることが出来るというエコシステムを作り出しているのです。

お分かりいただけましたでしょうか?

私の場合は40年も前になりますけれど、実践が難しいと言われる営業部隊で、QCサークルによりセールスの受注を飛躍的に伸ばして、関東大会まで行きました。それ以降、考え方の勉強としては、「7つの習慣」、「人を動かす」、「10 Step Business Plan」、「Strategic Selling」、「Account Management Process」、「6シグマ」、「Product Marketing and Management」、その他にも問題解決手法として5-step、8-stepなど、シチュエーションが変わるたびに色々な手法を実践して体得してまいりました。

結局、いちばん大事なのは、3現主義でしょう。現場で現時点での現実を見て、解決の糸口を見つけ出して、それを提案、試作して実行に移し、歯止めを施すことだと思います。今回のd.SchoolによるDesignThinkingでは、改めて、この三現主義が重要だということを再認識した次第です。

なお、他の人はどう感じて、何を学び取ったか、私とは違う見方をしていると思います。このd.School紹介のYoutube https://d-school-starter-kit.mystrikingly.com/

でも一分後辺りに参加者の話が出てきます。自分の考えの延長ではなく、三角計の対辺の位置的な、違う考えにも遭遇します。重要なのはそれを否定することではなく、新たな発見として、受け入れることです。

発明とは同じ物を見て、違う見方ができる人の発想事なんだそうです。

ニュートンはリンゴが落ちるのを見て万有引力を発見したという、有名な話があります。そんなことで、物体の引き合う定理に気づいたのでしょうか?私は、彼がリンゴの木の下で寝そべって空を見ている時に眼の上にリンゴが落ちてきたことで、自分はリンゴに近づいていったのではないかと気付いたんだと思います。腐ったリンゴが落ちてきたことで、憤慨して顔を拭いている時に、大きく見えてきたリンゴがフラッシュバックして、アッと思ったに違いありません。

私のコンサルは知見に基づいた溢れ出るアイデア(くだらないのも沢山ありますが)を提供する場となっております。

分野が全く違うと難しいですけれど、お試し頂ければ喜んでお手伝いいたします。

Aki Machida 町田 晶弘

+1-408-569-161

6(while traveling to Japan +81-80-5407-2560

)Global Innovator Solutions LL

Caki.machida@gloinns.co

mHome Pagehttp://gloinns.com/

Linked Inhttps://www.linkedin.com/in/aki-machida-3166624/