Aki Machida

この製品の大成功がプロフェッショナル・プロダクト・マーケティング人生の始まりです。世界中のインクジェットプリンターに採用された、私の世界制覇第一号です。

(詳細内容にはセンシティブな内容も含まれますので、本来はご希望の方のみへの提供としていました)

まず初めにベースとなる売れない商品がありました。HEDS-5000とHEDS-6000です。マイナスからスタートというのも悪くないということです。位相が90度違う2チャンネル(2ペアの光学系)のロータリーエンコーダが既にありまして、検出器の工夫により、スレッショルド型に比べて安定性の高いプッシュプル型のIC回路を持っていました。ただ組み立てるのはオシロスコープを見ながら粘度の高いエポキシを使いますから慣れていても5分はかかります。

1986年に写真のHEDS-9000シリーズ(Zipper1)が発売されました。光学系と2チャンネル信号出力回路をひと組のペアにした画期的な特許製品です。ネーミングの由来はZipLockバッグのコの字型のスライダーから来ています。点光源のLEDと精巧な光学シュミレーション技術と非球面のポリカーボネイトレンズメーカの協力がありました。点光源はGaAsP/GaAsという、これも特許技術によるLEDです。非球面のレンズは光線解析を駆使して一列に並んだ検出器に平行光線を照射します。そのため、エンコーダのコードホイールが多少上下しても位相がずれることはありません。製造方法も発光素子も受光素子も一体型にして簡略化し、堅牢なパッケージで包んだ製品です。性能は圧倒的に優れていました。何しろ調整不要で、取り付け位置さえ合っていれば、90度位相のインクリメンタル信号が簡単に得られるのです。

この時点で性能は革命的だったものの、値段が競合の3倍以上で軽薄短小の日本メーカの要求には程遠い形状でした。デモ機を作ってただひたすら日本中のモーターメーカーを営業さんと回り、やっと最初のお客の評価実験まで漕ぎ着けました。3現主義ですね。東北のコピー機用モータメーカが興味を示してくれて何回も通いました。行くのが大変でした。さらに、過酷な信頼性試験を受けて、何点かの弱点が洗い出されてしまいました。このフィードバックと改善も大変でした。来る日も来る日も夜中の1時2時まで残業して国際電話とEmailとFAXを使いまくりました。

それでも1年後ついにそのお客様から初受注に成功したのです。何度もお客のところに足を運びましたから、誠意を汲み取ってくれるようになり、しまいには競合製品の情報を複数くれたのです。なぜ形状が違うのか、なぜ安いものは問題点があるのか、細かく聞きました。今で言う要求品質展開評価QFDです。

さらに光学式だけではなく、磁気式の安価なエンコーダが出てきました。ただ、磁気式は調整が難しく、オーディオ用のカセットテープをスプライスして編集していた私には磁気式の決定的な弱点が見えていたので、それをアプリケーションガイドとして発行したのです。これは絶大な効果がありました。

しかし、日本向けの商品は開発の定義(ProductDefinition)から関わっていないと顧客ニーズを満足する、成功する製品など出来るわけがない、と上司に掴みかかりました。例によって例のごとく、そんなに文句があるのならお前が(USに)行ってやって来いと言うわけです。

そうしてZipper2のプロジェクトチームが出来、マーケティングとして L-1ビザで一年という期限付きで参加させてもらい、責任も負わされたのです。

10ステップビジネスプランの話も参考になるかと思いますのでそちらのブログも参照して下さい。

HP本社での1年の開発プロジェクトに参加して、ロータリー用でもリニア用でも使えるHEDS-9700シリーズ(Zipper2)が出来上がりました。形状に関しては、モックアップとしてユニ消しゴムをカッターで切って開発陣に提案し、日本で広まっていたホトインタラプタと同じサイズで作ってもらいました。開発の性能定義に関しては、基本特許の検出器配列はそのままとし、点光源と平行光線レンズの組み合わせはそのまま流用してもらいました。

コードホイールやリニアストリップが光学部品に触れても性能に影響が出ないよう、バンパー機能をつけたり、インチネジと微妙に径の違う旧JIS規格ネジにも対応する取り付けタブの穴径の調整をしたり、ブラケットを替えれば、サーフェスマウントにもライトアングルにも対応できるようにしました。

ロータリー用はモータの後ろにつける従来型の方式で、小型サーボモータの主流は直径38mmで500パルス。リニア用はカラーのインクジェットプリンターが家庭用に普及するというHPのプリンターグループの野望に応えるためHP向けは150DPI、日本メーカ向けは180DPI、日本の官公庁用プリンターで使われていた160DPI、工作機械用にはMKS(Metric)対応の127DPIなどの複数の分解能のICを用意してニーズの取りこぼしがないよう、万全の体制を整えました。IBM系は144DPIでしたが幸い150DPI製品でも対応できることを証明して、了承をもらいました。

ロータリー用はコードホイールというスリットを切った円盤を使います。リニア用は銀塩を塗ったPETフイルムを写真技術で透明と黒のパターンを焼きます。写真技術の方は精巧に仕上がってベンダーさんから出来てくるので問題はありません。しかし、ロータリー用は高加速度に耐える為、エッチングしたステンレスを使うのですが100ミクロンのステンレスをエッチングするとオーバーエッチが起きるため、きれいな信号が出てきません。そこで出向前に日本中のコードホイールメーカをあたり、遂に銅のコアの両面をニッケルで電鋳メッキした材料に出会います。この両面にレジストパターンを形成してエッチングするとエッジがきれいなスリットが得られます。こんなことまでして自社の製品ソリューションを高める準備をしておきました。

Zipper2の発表前の拡販に関しては日本だけでなく、世界中の営業さんと電話会議をして進捗を報告しながら、サンプルを配り、上々の評価を得ました。HPのプリンター部門への説得も成功し、バンクーバ工場から量産試作オーダをもらい、シンガポールの生産拠点からも沢山のマネージャやエンジニアが来て、入念な拡大計画を準備しました。

そして遂にHPから300dpiの高精細を誇るDESKJETプリンターが発表されたのです。

150dpiのインクジェットカートリッジから吐出されるドットとドットの間に往復印刷で精確にもう一つのドットを吐出しますから、団子が並んだような線にはならないわけです。ロータリーエンコーダではこの芸当はできません。

インクジェットのカートリッジに関してはオレゴン州コバリスの工場にいるマーケティングチームも10StepBusinessPlanをやっていて、初期の96dpi単色モデルから180dpiのカラーカートリッジが出ていました。しかし市場ではHPのコロラド州ボイジー工場で生産しているキヤノンのエンジンを積んだレーザービームプリンター(LBP)が300dpiを目指していたことを知っていました。

実はこの96dpiのカートリッジはHPの自社製プリンだーだけでなく、日本の電卓メーカにも採用され、私はUSに出向する前に、このインクジェットカートリッジの技術課題解決のため、コバリスチームと一緒に1週間この客先で缶詰にされており、プリントカートリッジのロードマップ情報を入手していました。幸い、96dpiのカートリッジの問題はアルゴリズムの変更で解決することが出来ました。(このカートリッジは今も補用品としてこのメーカに販売されています。)

そんなわけで、HPのプリンターグループがどのような製品を出してくるかは薄々分かっていたのです。更に言うと、カラーのインクジェットカートリッジも出来ることが分かっていたので、家庭にカラーのプリンターが入り込んで行くビジョンは頭の中に描けていました。

この半歩先の市場動向を先取りをした感度と予見が現場で体得できていたからこそ、10StepBusinessPlanでの顧客ニーズや、競合優位性のまとめが社内を十分に説得させるPassionとなったのです。

この半歩先を読む極意はラバーバンド・イフェクトという私のマーケティング論になっています。

このHP DESKJETの発表はメチャメチャインパクトが有りました。世界中のプリンターメーカがZipper2の試作を切り上げて、量産化に移行してくれたのです。(HPのLBPグループはその後分解能を上げたのでカニバリが避けられたのです。)

結果、世界制覇です。

製品価格は競合より100円以上高く設定しました。営業からの反発は尋常ではありませんでしたが、調整がいらないエンコーダは工程が簡単で、お客様の製品品質が、圧倒的に良くなることを訴えたので、価格競争に巻き込まれることはありませんでした。その上、営業さんのインセンティブも増え、私に飛びかかってくる営業さんはいなくなりました。

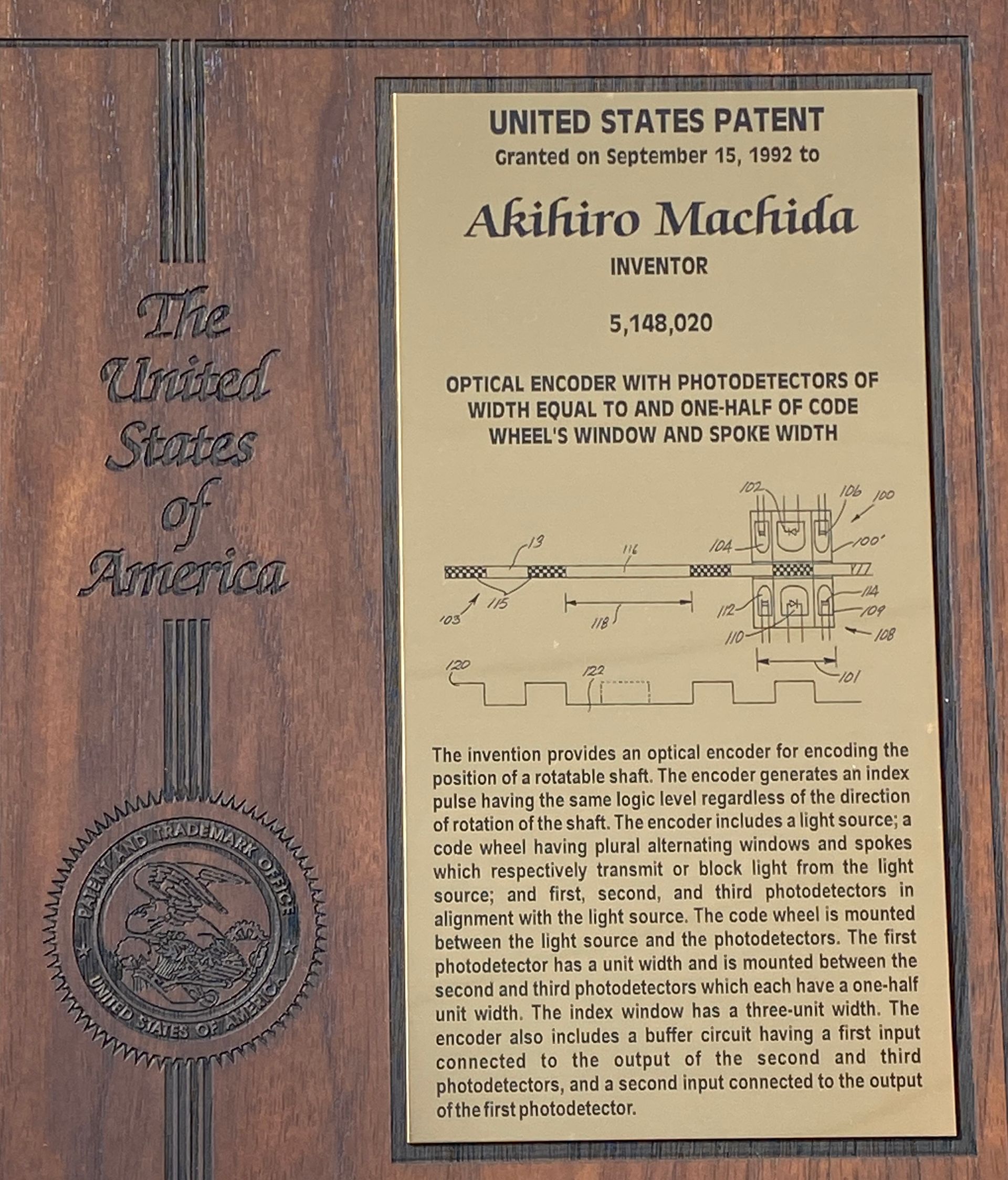

この駐在期間中に検出器の配列を変えるとインデックス信号が得られることを発見し、USパテント、実用新案として登録されています。

出向期間を半年延ばしてもらって、HEDS-9000シリーズを使った、パッケージ型のロータリエンコーダ、HEDS-5500やHEDS-6500シリーズのリリースにも関わり、私のアイデアが生きたパッケージデザインにとして世の中に出て行きました。

HEDS-9000シリーズにも手が加えられ、自動車向けの高温対応品も用意しました。自動車整備工場へ行って、ディストリビュータを買って分解し、光学式の点火・進角装置向けの高信頼性版として売り込みました。産業機器用にインデックス信号が得られる3チャンネルタイプも追加しました。

また私の任期が終わるころ、開発のエンジニアが点光源LEDならば、三角法を使って反射型のエンコーダが作れることを発見し、HEDRシリーズが生まれました。ROSE(Reflective Optical Sensor and Emitter)です。今ではSMTパッケージになっています。

そうしてマーケティング責任者に昇格してもらうというオファーをもらって、日本に戻ったのです。

当然納期逼迫でアロケーション問題が起きます。何度も大田区や諏訪に呼び出され、代替の利かない重要部品を競合メーカから買わなければいけないとはどういうことかと、採用していただいた開発の方も含めて上席の方々からお叱りを受けました。

YHPのインセンティブは受注ベースです。ただし、特約店は売上ベースなので、納入して売上が立たないと評価されないものですから、特約店からも突き上げがきつかったです。

ご察しのとおり、こんな嬉しい悲鳴はありません。叩きのめされた振りをして、心のなかではバンザイをして、ほくそ笑んでました。

この2チャンネル信号を一体化したIC構造の基本特許は2000年初頭まで有効であったため、HP/Agilentがインクリメンタルエンコーダ市場をほぼ独占し、莫大な利益をもたらしました。

透過型近接センサーのメーカはこの特許のお陰で全く手を出すことが出来ず、CEATECなどのショーで開発品と称して特許の検出回路をコピーした同等製品を展示したりしていました。特許が切れた時点で雪崩込もうとしましたけれど、反射型など豊富な製品ラインナップと量産効果による価格競合力で、HPからアジレントになり、アバゴに変わって今やブロードコムと社名変更が起きましても、依然として競争力があるようです。

この当時のチームメンバーとは年に一度は会って、いまでも絆を大事にしています。

もっと聴きたい、という場合は予約を入れてください。

こうしたプロダクトマーケティングのアドバイザリーをご希望の場合もCalendlyで予約を入れて下さい。

30分無料です。

Zoomはそちらでセットアップしてください。録画もお勧めします。自己紹介の時間がもったいないですから、Emailで事前に頂けるとありがたいです。最初は履歴書だけでもLinkedInだけでも結構です。